La gratuité des transports publics émerge de plus en plus comme une mesure aussi écologique que sociale pour encourager l’usage des transports publics et favoriser ainsi le report modal. Mais elle suscite également son lot de controverses.

L’idée d’une gratuité cantonale des transports publics n’est pas nouvelle. Plusieurs initiatives populaires cantonales (NE, FR, VD, GE, ZU) ont tenté d’amener la question de la gratuité dans le débat public. Cependant, en mars 2023, le Tribunal fédéral invalide le texte de l’initiative fribourgeoise invoquant l’article 81a de la Constitution fédérale qui prévoit que les usager·ère·s doivent couvrir « une part appropriée des coûts » des transports publics. Depuis, le débat est figé, mais des gratuités ciblées ont tout de même vu le jour, comme à Genève, où depuis le 1er janvier 2025, les personnes entre 6 et 25 ans peuvent voyager gratuitement à travers tout le Canton.

La gratuité des transports publics est-elle la solution?

Plusieurs arguments plaident en faveur de la gratuité des transports en commun, à commencer par son impact sur le report modal. En rendant les transports publics accessibles à toute la population, cela inciterait davantage de personnes à les privilégier. Cependant, les expériences menées à l’étranger montrent que l’augmentation de la fréquentation dépend largement du contexte local et des mesures d’accompagnement visant une mobilité plus durable. Ainsi, la gratuité ne suffit pas à elle seule à opérer un transfert massif vers les transports publics: la qualité du service (desserte, fiabilité, efficacité et confort) reste un facteur clé dans le choix des usager·ères.

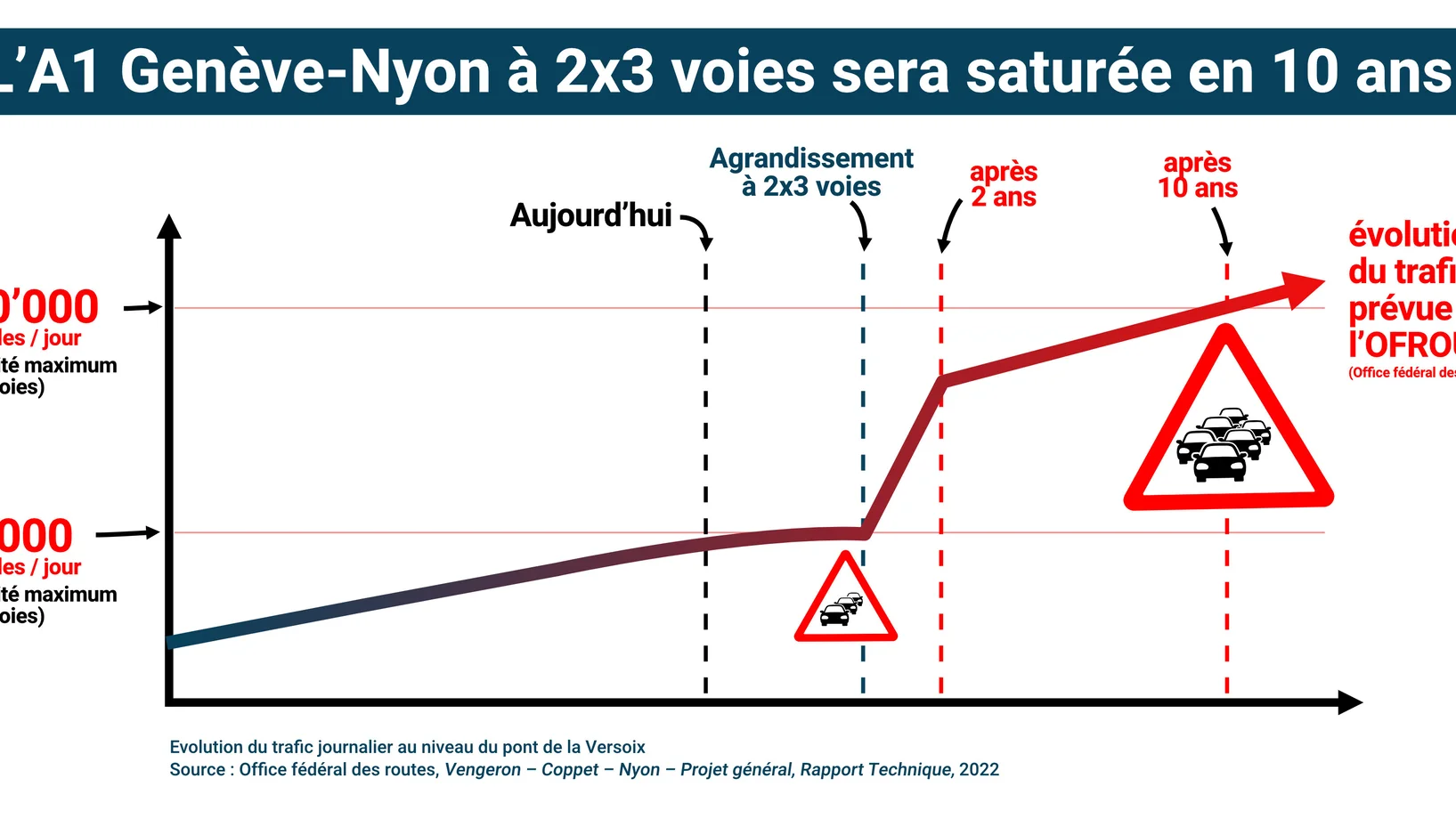

Un autre enjeu est social : supprimer le coût des transports publics permettrait de lever une barrière économique qui pèse inégalement selon les revenus. En Suisse, les tarifs des transports en commun ont fortement augmenté depuis 1990, atteignant parfois le double pour certains trajets. Cette hausse, dénoncée notamment par Monsieur Prix en 2024, ne favorise ni le report modal ni l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de CO2 (–100 % d’ici 2050 dans le secteur des transports). Paradoxalement, sur la même période, le coût lié à la possession d’une voiture a stagné, voire diminué en tenant compte de l’inflation. Dès lors, comment justifier que les usager·ères des transports publics paient proportionnellement plus, alors même que le coût économique, écologique et social de la voiture individuelle est bien plus élevé ?

Une mesure qui ne fait pas l’unanimité

Mais les opposant·es à la gratuité rétorquent qu’instaurer la gratuité risquerait de créer davantage de mobilité, sans réduire le trafic motorisé. L’une des craintes est aussi que les nouveaux usager·ères des transports publics soient en réalité d’ancien cyclistes ou piéton·nes. Un argument financier ressort également des oppositions : le prix ne serait pas un réel enjeu pour les automobilistes, puisque prendre les transports publics à l’heure actuelle coute déjà moins cher que d’avoir une voiture tandis que les recettes commerciales perdues par la gratuité risqueraient d’empêcher le développement du réseau, faute de moyens. Dans un contexte où les majorités politiques ne sont pas forcément favorables aux investissements dans les transports publics, le risque serait que les financements de l’Etat pour couvrir la gratuité viennent remplacer ceux pour le développement du réseau.

Exemples à l’étranger

Le Luxembourg est devenu le premier pays au monde à rendre ses transports en commun gratuits sur l’ensemble du territoire national. Le gouvernement a couplé l’introduction de la gratuité des transports publics avec un programme de réaménagement complet du réseau national de lignes de bus et des investissements ont été faits pour améliorer la ponctualité et la qualité des transports. Les effets de cette mesure ont été difficiles à évaluer, en raison de la pandémie qui a bousculé les habitudes de déplacements. Cependant, suite au déconfinement, les chiffres montraient en 2021 une augmentation de l’utilisation des transports en commun.

En France, au total 45 villes ont mis en place une gratuité des transports en commun pour leur population, dont les villes de Dunkerque et son agglomération (200 000 habitant·es) en 2018, et plus récemment Montpellier (500 000 habitant ·es), depuis décembre 2023. Le financement de ces gratuités se fait notamment à travers le « versement mobilité », une taxe payée par les entreprises de plus de 10 employé·es. Une étude d’évaluation menée à Dunkerque, un an après la mise en place de la gratuité a montré une augmentation de +85 % de fréquentation des transports en commun, qui se répartit autant durant la semaine (+65 %) que le weekend (+125 %), ce qui montre que les déplacements réalisés en transports en commun ne se limitent pas uniquement au trajets domicile-travail. Dans le cas de Dunkerque, 48 % des passager·ères des transports publics utilisent désormais les bus ou trams pour des trajets auparavant réalisés en voiture.

Mesure écologique et sociale

La gratuité des transports publics – totale ou partielle - peut jouer un rôle clé dans le changement des habitudes de mobilité, à condition d’être accompagnée d’autres mesures adaptées au contexte local. Si la gratuité seule ne suffit pas à provoquer un changement massif, elle peut constituer un levier écologique, populaire et efficace lorsqu’elle s’inscrit dans une stratégie globale visant à rendre les alternatives à la voiture plus attractives tout en limitant son usage. La gratuité peut d’ailleurs être conçue comme une contrepartie donnée aux automobilistes en échange de toutes les mesures visant à réduire le trafic automobile.

La gratuité des transports publics suscite des débats et reflète des visions contrastées des moyens à employer pour effectuer le tournant dans la mobilité. Elle pourrait donner lieu à de nouvelles initiatives dans un avenir proche. Et vous, qu’en pensez-vous ?